共155张,本课件主要探讨新课改背景下,高三复习备考的策略,含走进新课程、迎接新高考、非智力因素三大部分内容,有创见,对新一轮高考有一定指导作用。配同题文字材料,约54010字,详尽具体,结合使用效果更佳。

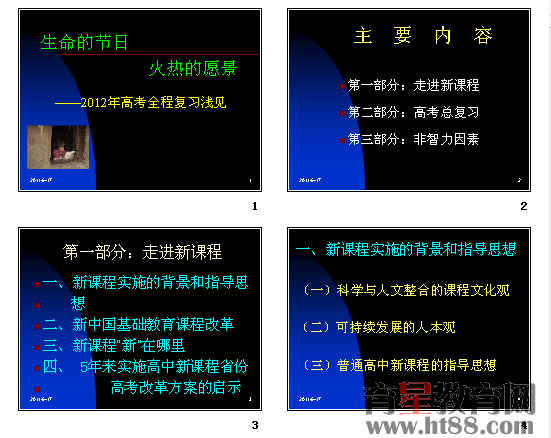

生命的节日 火热的愿景

——2012高考全程复习浅见

银川一中 郭凤虎

【内容提要】

第一部分:走进新课程

第二部分:迎接新高考

第三部分:非智力因素

【正文】

第一部分:走进新课程

一、新课程实施的背景和指导思想

(一)科学与人文整合的课程文化观

20世纪中期以来,一些睿智的思想家已经开始对科学理性与人文精神的对立表现出深深的忧虑。有学者甚至把这种状况看成是现代文明所受到的最严重的威胁。于是,寻求科学文化与人文文化的沟通与融合,成为不同研究领域里的学者所共同关心的问题。特别是自20世纪80年代末期以来,在教育领域里寻求科学主义与人本主义这两极之间的平衡,已经变成了一种集体行动,我们可以从“学会生存”、“学会学习”、“学会关心”、“学会理解、宽容与尊重”、“学会认知、学会做事、学会共同生活、学会生存”这些具有国际意义的教育思潮中把握这种融合趋势的脉搏。

(二)可持续发展的人本观

1989年联合国教科文组织在北京召开的题为《面向21世纪的教育》国际研讨会,会议主题定为“学会关心”也更是具有深刻的时代意义。我们不能用急功近利的态度来对待基础教育。因此,基础教育,特别是义务教育,质量目标必须注重基础性,即培养学生普遍的、一般的基础性素质。质量目标还应是低标尺的,也就是说使全体学生都能接受这种基础性教育。 因此,学校教育必须解放学生的时间和空间,从大量烦琐高难的书山题海中解放出来,使教育告别“功利时代”,而形成一种生动活泼的教育,形成一种体现学生主体性的教育,形成一种宽松又有探索性的教育,形成一种促使学生个性发展的教育,培养学生具有可持续发展的基本素质——健康身体、求知欲、自信、自主、合作等,这种教育符合时代的需求,我们必须走向这种教育改革之路。

在90年代人们提出了社会发展的重要观点,其核心是以人为中心的可持续发展观。在94年世界人口与发展大会上提出“可持续发展的中心是人”。《中国21世纪议程》(1994年3月25日国务院第16次常务会议讨论通过)提出:“可持续发展以人为本”。《中国社会发展报告》(1991年中科院陆学艺、李培林主编)提出:“以人为核心的社会发展”。 这都充分说明了当今时代发展就是以可持续发展为根本,其核心是人的发展。因此,培养和造就可持续发展的人,就成为新世纪教育的根本任务,也成为社会可持续发展的最基本保证和先决条件。

1999年5月2日,哈佛大学校长陆登庭在北京大学100周年校庆的校长论坛上发表演讲,他说道:“在迈向新世纪的过程中,一种最好的教育就是有利于人们具有创新性,使人们变得更善于思考,成为更完善更成功的人”。

(三)普通高中新课程的指导思想

教育部明确规定,本次(第八次)高中课程改革要以“三个面向”的指示和“三个代表”的重要思想为指导,全面贯彻党的教育方针,贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(【1999】9号)、《国务院关于基础教育改革和发展的决定》(【2001】21号)和教育部《基础教育课程改革纲要(试行)》(【2001】17号),适应时代发展的需要,立足我国实际,借鉴国际课程改革的有益经验,大力推进教育创新,构建具有中国特色、充满活力的普通高中课程体系,为造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才奠定基础。

二、新中国成立后的八次基础教育课程改革回眸

新课程改革决不是在全盘否定旧课程以后重新建立一套同以往的课程没有任何联系的所谓新体系,而是在旧课程基础上的调整和改进,新课程是对旧课程的继承与发展,是对旧课程的辨证否定。我们既要看到旧课程的不足,也要看到旧课程的优点,不能把旧课程看得一无是处。同时也要注意到新课程的缺陷,在课改中避免矫枉过正,使我们少走弯路。

欢迎关注育星资源网公众号“yxzyw2002”获取更多信息与服务