课件共22张,教案约5960字。

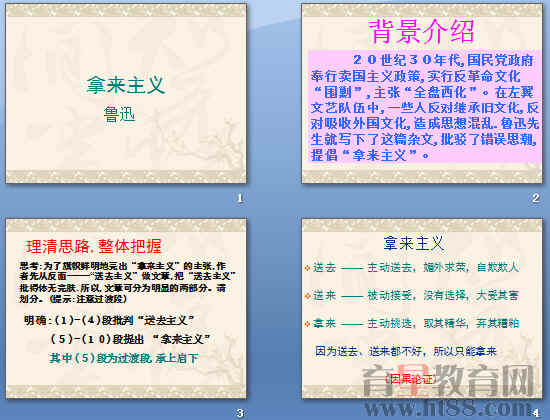

第四课 拿来主义

● 教学目标

1. 熟悉并掌握鲁迅关于批判地继承文化遗产的论证技巧。

2. 学习本文运用比喻论证等方法把深奥的抽象的道理讲得深入浅出,生动形象的论证艺术。

3. 联系实际,深入理解学习本文的现实意义。

● 重点、难点

重点:

1. 理解什么是拿来主义以及为什么要拿来。

2. 理解破与立的关系。

难点:理解鲁迅杂文的特色,进而理解杂文的写作特点。

● 设计思想

《拿来主义》是中学语文教材中一直使用的材料,它不仅是鲁迅杂文的代表作,而且对每一时代的读者都有启迪意义。如果说本专题是强调中国文化对世界的重要性,本文则是强调吸收外来文化的重要性。

杂文是在鲁迅手中成长并成熟起来的,所以要借助本文深入了解杂文的文体特点。

《拿来主义》一文的教学设计,主要是在教师的指导下阅读。从整体上把握全文,在此基础上,发现文章的结构特点和语言风格。

● 教学资源

1.资料辑录。

本文写于1934年6月4日。日本帝国主义占领我国东北三省之后,妄图进一步占领华北地区,中华民族面临严重危机。

国民党反动政府顽固推行“攘外必先安内”的卖国反共政策,对外出卖国家领土,对内实行反革命的军事“围剿”和文化“围剿”。为了维护反动统治,蒋介石提倡以“四维”(礼、义、廉、耻)和“八德”(忠、孝、仁、爱、信、义、和、平)为内容的所谓“新生活运动”。于是文化界的反动文人随之叫嚷“发扬国光”,掀起一股复古主义的逆流,以此来对抗革命文化的传播和发展。由此可见,“媚外”与“复古”二者紧密配合是国民党反动政权和一些反动文人的基本特点。而一些资产阶级买办文人,甘作“洋奴”和“西崽”,极力鼓吹“全盘西化”完全否定我国的文化传统,以此对抗革命文化。

为了促进革命文化的健康发展,1934年前后在左翼文艺队伍中进行了对文艺大众化和文艺新旧形式等问题的讨论。在讨论中,有些同志受“左”倾机会主义路线影响,认为“采用旧形式”就是“机会主义”,“类似投降”。根据文章内容来看,当时一些青年看到帝国主义对中国的经济文化侵略,出于爱国主义热情和对国家民族前途的关心,对一切外国的东西部有一种恐惧心理。

由此可以看出。当时在如何对待文化遗产的问题上,存在着种种错误思潮和糊涂观念。为了揭露和打击敌人,为了澄清认识,鲁迅先生写了这篇《拿来主义》。

2.课文选自《鲁迅全集》第六卷的《且介亭杂文》。有一段时间,鲁迅先生住在上海

欢迎关注育星资源网公众号“yxzyw2002”获取更多信息与服务