课件共20张,学案约3380字。

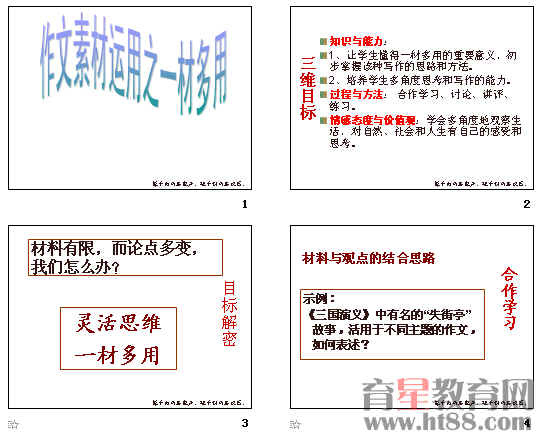

作文素材应用

----------一材多用学案

【三维目标】

知识与能力:1、让学生懂得一材多用的重要意义,初步掌握该种写作的思路和方法。

2、培养学生多角度思考和写作的能力

过程与方法: 合作探究,、讨论、讲评、练习

情感态度与价值观:学会多角度地观察生活,对自然、社会和人生有自己的感受和思考

【学习难点】如何架建“一材多用”的桥梁,让观点和例子巧妙地结合起来。

【学习过程】

一•材料的叙述思路

手中的材料怎样才能多个角度地活用呢?我们知道,素材如同未经加工的玉璞,需要雕琢、改造。“雕琢”、“改造”本身就有表达与叙述的问题。

如:《三国演义》中有名的“失街亭”故事

适用主题1:理智战胜情感 叙述的角度:

街亭之役前,马谡夸下海口,说自己如何胸有成竹,结果关键一役由于他的粗心大意,使街亭这一具有重要战略价值的隘口痛失。面对蜀国将领缺乏的现状,群臣的竭力劝阻,诸葛武侯深知军令如山,不能凭私人感情行事,于是挥泪斩马谡,这是理智战胜情感的义举,千百年来,广为传诵。

适用主题2:偏信自己 叙述的角度:

带着几分侥幸的心理,他(马谡)依然坚持自己的观点,不料敌军却轻易打败了他。是因为他不懂兵法吗?不,是因为他偏信自己,认为自己才华盖过军中上下,不能让别人牵着鼻子走。

适用主题3:出人意料与情理之中 叙述的角度:

马谡自告奋勇,愿守街亭,并立下军命状,可见得胜券在握,然而面对魏军却不堪一击,痛失要塞,这实在出人意料;可是只要看一看马谡纸上谈兵、骄傲轻敌、一意孤行的所作所为,其失败自在情理之中了。

小结:

一材多用材料与观点的结合思路:

二•材料的分析方法

例如:材料:《贞观政要》太宗入苑视禾,见蝗虫,掇数枚而咒曰: “人以谷为命,而汝食之,是害于百姓。百姓有过,在予一人,尔其有灵,但当蚀我心,无害百姓。”将吞之,左右遽谏曰:“恐成疾,不可。”太宗曰:“所冀移灾朕躬,何疾之避?”遂吞之。

一则“太宗吃蝗虫”的材料,可以生发出多少个角度,又可以论证多少个话题与观点呢?请看:

[角度1一一“忘记和铭记”]

《贞观政要》中有记载,唐太宗视察庄稼的长势,却看到蝗虫带来的灾害。太宗遂向上苍祈求,希望将百姓面临的灾难转移到自己身上,要用自己的生命安全换取百姓的安居乐业。太宗忘记了自身的安危,一心铭记着百姓的哀乐。在这种“忘记和铭记”之间,唐朝日益兴盛,太宗终成一代明君。

思考:太宗忘记的是什么?铭记的是什么? 他的忘记和铭记有什么意义和作用?

[角度2———“出人意料和情理之中”

《贞观政要》中记载:“太宗入苑视禾,见蝗虫,掇数杖而咒曰:‘百姓有过,在予一人,尔其有灵,但当蚀我心,无害百姓,’遂吞之。”李世民乃是一代封建君王,肯于吞食蝗虫确是出人意料,似乎令人不可思议。但这看似出人意料的举动细细想来却又在情理之中。作为一国之君,李世民不但非常清楚粮食与百姓、人民与国家的密切联系,更深知“水能载舟,亦能覆舟”的道理。而这样贤明的君主成就了贞观之治的太平盛世,更在情理之中。只此一事便可看出,大唐之兴亦实属必然。

思考:太宗的什么举动出人意料?什么举动又在情理之中?太宗为什么吃蝗虫?太宗吃蝗虫怎么样(作用和意义)?

[角度3-——“说‘安’”]

欢迎关注育星资源网公众号“yxzyw2002”获取更多信息与服务