共16张,课件制作较为简洁,引导形式分析人物形象、比较阅读、概括主旨等,配套教案约3110字。

《桥边的老人》教学设计

青海湟川中学第一分校 陈诚

一、 教学目标:

1.初步了解海明威的人生及其创作风格;

2.把握课文的主要内容与题旨;

3.能说出小说的叙述视角和叙述人称;

4.与《老人与海》进行比较阅读,

二、教学重难点:

1.理解把握本文的主旨

2.掌握小说叙述中的叙述视角与叙述人称。

3.能够通过人物对话揣摩人物的内心世界,理解小说中的“冰山原理”。

三、教学课时:

一课时

四、教学过程:

(一)导入:(幻灯片一)

在必修学习的基础上,我们进一步来学习小说。在学习选修课本的小说时,不仅要对小说进行一般的鉴赏,还应在阅读中能够对一些问题进行探究,并形成自己的看法和观点。这是我们在学习选修小说的一个要求。今天我们来学习《外国小说欣赏》第一单元中的《桥边的老人》。(板书:课题 作者)

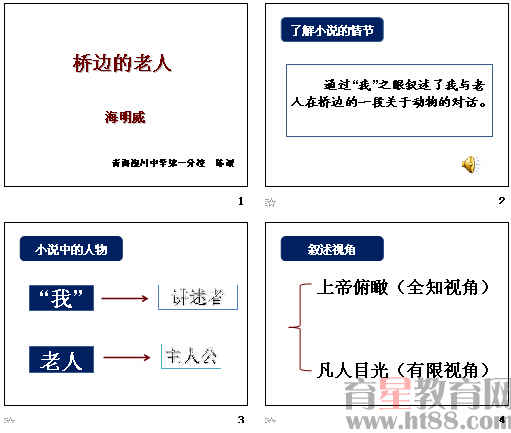

(二)阅读文本,了解小说的情节。(幻灯片二)

1.指定学生展示自己的预习作业,了解小说的情节。

2.听音频朗读,注意:感受小说的人物的内心世界的活动。

(三)阅读小说的对话部分,通过人物的对话,揣摩人物的内心世界。

1.提问:小说中的人物有哪些?(幻灯片三)

明确:“我”和老人。

追问:小说都有一个叙述者或者叫讲述人(举例:《装在套子里的人》,讲述人:中学教师布尔金)。《桥边的老人》的讲述人是谁?他的身份是什么?

明确:讲述者是“我”,老人是小说的主人公。“我的任务是过桥去侦察对岸的桥头堡,查明敌人究竟推进到了什么地点。”由此推测,“我”也许是抗击法西斯的战士,也可能是名战地记者。

引导:小说一开始,就要找一个叙述的身份和位置,这就是叙述视角,或者叙述角度,这是小说的立足点,它决定了叙述者以何种身份、何种角度来讲述故事。“作者—叙述者—人物”三者有不同程度的交叉重合关系,从而使小说的叙述方式产生不同的审美效果。(举例:《我的叔叔于勒》)

我们可以把叙述角度分为“全知视角”和“有限视角”。(指定学生阅读P8《“上帝俯瞰”和“凡人目光”》)(幻灯片四)

2.,总结归纳“我”与“老人”的形象。(幻灯片5)

提问:这篇小说中有大量的对话,通过对话,请同学们揣摩小说中人物的内心世界。

学生展示《学案》的预习作业第三题,并回答。

总结人物形象:①老人——内心善良,将动物当

欢迎关注育星资源网公众号“yxzyw2002”获取更多信息与服务