说“木叶”——2015年华北联合共同体语文同课异构比赛

说“木叶” 教学设计.doc

说“木叶” 学案.doc

评课 师豪杰.doc

说“木叶” 讲课.ppt

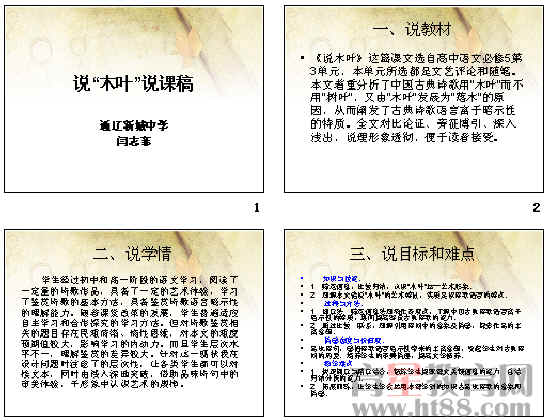

说“木叶” 说课稿.ppt

课题 说“木叶”

科目 语文 教学对象 高中二年级 教师 闫志菲

一、教学目标(知识,技能,情感态度、价值观)

知识与技能:

1、筛选信息,比较归纳,认识木叶这一艺术形象。

2、理解本文借说“木叶”的艺术特征,实质是谈诗歌语言的特点。

过程与方法:

1、诵读法、筛选信息法理清作者观点,了解中国古典诗歌语言富于暗示性的特质,进而提高鉴赏古典诗歌的能力。

2、通过比较、联系,理解引用诗词中的意象及情感,探索作品的丰富意蕴。

情感态度与价值观:

品味诗句,感悟诗歌语言暗示性带来的丰富意蕴,唤起学生对古典诗词的热爱。培养学生的审美情趣,提高文学修养。

二、教学重点

1、快速阅读与精读结合,锻炼学生提取课文关键信息的能力、总结归纳分析的能力;

2、拓展训练,让学生学会运用文中阐述的知识品味诗歌的意象和情感。

三、教学方法

一切活动以学生为中心,主要采用学案辅助法、激趣导入法、问题引导法、归纳比较法、探究讨论法、拓展延伸法等教法促进教学生成。

四、课时与教具

【课时】一课时

【教具准备】 说“木叶”学案、教学课件、投影

五、教学过程

教学过程 教师活动 学生活动 设计意图及资源准备

导入新课 大屏幕出示

《寻隐者喜遇》 认真看,动脑思考 【设计意图】用学生熟悉的诗歌与改作对比入手,引发学生的思考,提高学生的关注度,把学生注意力吸引到本节新授内容上来

【资源准备】教师自制课件;大屏幕投影

《说“木叶”》学案

【学习目标】

1.认真阅读课文,整体把握文意

2. 品味文中诗句,理解“树叶”与“木叶”、“落木”与“落叶”的意味的不同,概括“木”在形象上的艺术特征。

3.理解诗歌语言具有潜在暗示性的特点,并能举一反三。

【学习重点】

理解诗歌语言具有潜在暗示性的特点,并能举一反三。

【补充材料】

一、 文体知识

“说”属于议论文体,本文是文艺随笔;文艺随笔是一种形式灵活、笔调轻松、富有趣味性的批评样式。随笔很注重内容的知识性,它不像规范的论文那样,注重逻辑和理论论证,而是选用富有趣味性的材料作铺垫,从中引出对某种观点和哲理的议论,再与文学领域的有关话题联系起来加以评论。与此相关,随笔的行文很讲究文采,笔调轻松活泼,亲切随意,深入浅出。

二、 作者简介

林庚,诗人、文史学家,早年以诗闻名于世,与戏剧家曹禺、小说家吴组缃,并称“清华三才子”,是著名的唐诗楚辞研究专家。当年读清华大学中文系时的毕业论文就是他的第一本新诗集《夜》,之后先后出版了《北平情歌》、《冬眠曲及其他》等诗集,被誉为给诗坛带来“一份晚唐的美丽”。由诗人到学者,林庚对中国文学史的研究独树一帜。在古诗研究方面,他提出的最著名的论点是“盛唐气象”、“少年精神”、“布衣情怀” 和“建安风骨”。

【课本预习】

1、认真阅读课文,抓住关键性语句,整体把握文意。

2、细读课文4-6段,填写下面的表格。

形象 相关诗句 形象特点

木叶

树叶

木

树

【合作探究】

速读5、6段,深入理解“诗歌语言的暗示性”,请举例说明。

评闫志菲老师的课

师豪杰

一、 问题设计

符合课程标准的要求:全面、深刻、广博。能够做到举一反三,关注学生对文本的诵读训练,“细读”“研读”这样明示性的词语使学生的思考有方向性,而且两个问题的梯度也显示出来了。

二、 教学过程

注重个性化的阅读,让学生充分调动了自己的生活经验和知识积累,在主动积极地思维和情感体验中获得独特的感受体验。具有积极的鉴赏态度,注重学生的审美体验,陶冶了情操。这种设计符合了建构主义的主动性、建构性、情境性和累积性的要求。

三维目标基本完成。

三、 效果评价

1. 在语文素养培养方面,基本做到了“知识、能力、人文”三方面的兼顾。

欢迎关注育星资源网公众号“yxzyw2002”获取更多信息与服务