共16张,约4670+1490字。

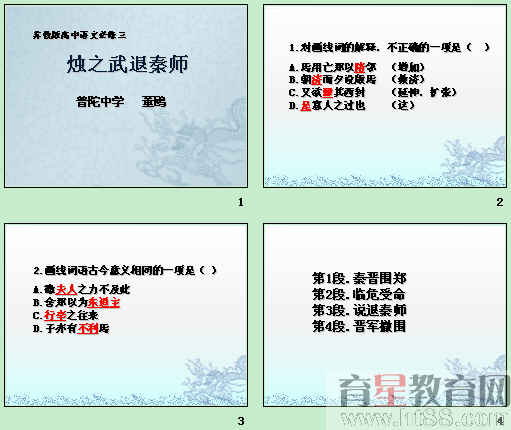

《烛之武退秦师》教学设计

1、教学目标

(1).以语言学习为基础,深入文本,探讨问题,欣赏说理艺术,分析人物形象。

(2).引导学生重视文本,重视细节,活化思考,实现语言学习和思维训练的平衡。

2、学情分析

我们发现,单一的以语言为主导的文言文教学模式越来越不受学生的欢迎,形式的僵化,能力的缺位,导致了学生兴趣的降低。

出自《左传》的《烛之武退秦师》文字简短,情节跌宕,人物栩栩如生,尤其是语言更值得玩味。这为创新教学提供了条件。于是我们设想以语言为基础,用趣味性问题和创造性活动“逼迫”学生深入文本,点燃思维活力,实现知识与能力兼顾,语言和思维平衡。

在一节课完成教学,一者要会取舍,二者必须紧凑,设计应该环环相扣。譬如“小试牛刀”为后面环节的深入文本做了示范,而“秦伯为何退兵”又紧承“图说三国”而来。

知识需要精确,而能力得之宽松。问题的设计,我们既追求新颖有趣,也立足链接课文,更在意创造开阔的思维空间。譬如“‘邻之厚,君之薄也’究竟是离间之计还是先见之明?”“晋侯不攻打秦军究竟更多出于道义还是出于利益?”“佚之狐为何不自己去退秦师?”“烛之武闹情绪究竟是败笔还是妙笔?”

面对“00后”学生,形式和内容的创新都很重要,“图说三国”等活动就是如此。当然,除了新颖之外,我们更注重活动的实用性,视之教学过程中不可或缺的一个环节。

3、重点难点

重点是让学生能真切地感受烛之武的说理艺术和他能言善辩、国事为重的性格特点,并养成深入文本,善于思考的习惯。

对教师而言,难点是设计的各个环节和各种活动都能真正达成教学目标,不因追求趣味而削弱思维训练;对学生而言,难点之一还是攻克语言关,难点之二则是克服影响思维品质的心理因素(诸如怠惰、从众、狭隘等)。

4、教学过程

【导入】

大家设想一下,两个大国围困一个弱小的国家,合理的结果应该是什么?——当然是城破国灭啦!可是一夜之间,神奇的事情发生了——一个人竟然用他的三寸不烂之舌不仅挽救了自己的国家,还差点让两大强敌反目成仇,干起仗来。这样的故事在历史上真实地发生过,并被记录在《左传》中,就是我们今天学习的《烛之武退秦师》,故事中的两大强敌是——秦国和晋国,而当时它们的国君是赫赫有名的秦穆公和晋文公,而以一

……

《烛之武退秦师》课后作业

1.对原文有关内容的理解和分析,下列表述不恰当的一项是( )

A.一个弱小的国家,同时受到秦晋两个强国的围攻。大军压境,国都被占领,形势十分危急。

B.“以其无礼于晋,且贰于楚也”,说明这次围郑主要是晋国为了报复郑国,与秦国没有多大的利害关系,为下文烛之武退秦军埋下了伏笔。

C.“若使烛之武见秦君,师必退”,说明佚之狐对烛之武的外交才能有足够的了解,对郑、秦、晋三国的形势有充分的洞察力和预见性。

D.“臣之壮也,犹不如人”,暗写烛之武年轻时并没有得到重用;“今老矣,无能为也已”,则流露出满腹的委屈和牢骚。

答案:A。“国都被占领”错误,文中只说“晋侯、秦伯围郑”“晋军函陵,秦军氾南”。

2.下列对原文有关内容的分析,不正确的一项是( )

A.秦、晋围郑的两个理由是郑“无礼于晋”和“贰于楚”。

B.第1段文字点出了战争爆发的原因,为下文“烛之武退秦师”埋下了伏笔。

C.“辞曰”一句流露出烛之武因年轻时没有得到重用的委屈和牢骚,说明他一度漠视国家的生死存亡。

D.郑伯对烛之武先检讨再劝说,可见郑伯诚恳且善于做人的思想工作。

答案:C。“漠视国家的生死存亡”错。

3.以下六句话分别编为四组,全部属于秦国不应伐郑的原因的一组是( )

①郑既知亡矣 ②焉用亡郑以陪邻 ③若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困 ④且君尝为晋君赐矣 ⑤既东封郑,又欲肆其西封 ⑥然郑亡,子亦有不利焉

A.①②⑥ B. ①④⑥ C. ②③⑥ D.③④⑤

答案:C。①表明郑国现状,④重提秦给晋的恩惠,⑥是郑伯对烛之武的劝说。

4.对原文有关内容的理解和分析,下列表述不正确的一项是( )

A.“秦晋围郑,郑既知亡矣”,烛之武好像置身于郑国之外,站在秦国的立场上说话,引起秦伯的好感,为进一步打动秦伯提供了可能。

B.烛之武指出,秦、郑相隔遥远,晋、郑却是近邻,因此亡郑只能对晋国有利,对秦国不但没有利益可言,反而因“邻之厚”而显得“君之薄”。

C.秦国退兵后,子犯建议攻打秦军,秦晋关系顿时紧张起来。晋侯决定退兵,是因为晋侯不忘秦伯之恩德,恪守秦晋之好。

D.烛之武以利益引诱秦伯,阐明郑国存在对秦国可

欢迎关注育星资源网公众号“yxzyw2002”获取更多信息与服务