共14张,约1650+4710字。

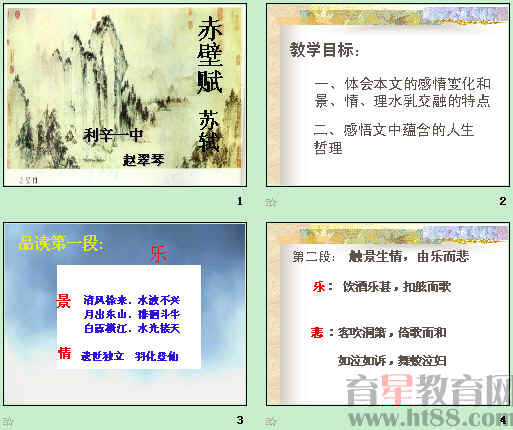

《赤壁赋》教学设计

利辛一中:赵翠琴

教学目标

1.知识与技能

(1)体会本文的感情变化和景、情、理水乳交融的特点;

(2)理解本文“以文为赋”的体裁特点。

2.过程和方法

(1)熟读成诵,品味艺术手法和语言特点;

(2)提高文言文的阅读能力。

3.情感、态度与价值观

(1)培养学生“自主、合作、探究”学习的意识与能力;

(2)培养学生正确的人生观、价值观和热爱自然的情怀。

教学重难点

1.学习和积累有关文言实词和虚词的知识;

2.了解作者运笔自然,文辞优美的写作特色及语言运用的妙处;

3.体会景、情、理三者的内在联系。

教学方法

诵读法、讨论法

教学手段

多媒体课件

课时安排

3课时

教学过程

第二课时

(第一课时要求学生借助工具书和书下注释,以自学、讨论为主,教师适时点拨,了解作者及写作背景,翻译全文,疏通文意。反复采取自读、齐读等读法,使学生感受赋的音乐美。注意朗读指导。)

本课时的主要任务也是教学重点难点:

1. 理清本文的情感线索。

2. 体会景、情、理三者的内在联系(写景与抒情、议论的紧密结合)。

3. 感悟文中蕴含的人生哲理。

第二课时

教 学步 骤 学生活动 教师活动 设计意图 教学反思

一

导

入

新

课

了解写作背景

激发学习兴趣 1、“乌台诗案”

2、“一切景语皆情语”,宋代范希文也说:“景无情不发,情无景不生。”在“乌台诗案”中差点丢掉性命的苏轼,今天面对赤壁的明月清风,他的情感有哪些变化?他又是如何通过景、情、理的有机结合来表达自己复杂的情感的? 让学生了解背景,知人论世。

这样设问引起学生读本文的兴趣。 导入顺畅。如此设计让学生很快捕捉到本节课的教学重点,顺利进入文本。

……

《赤壁赋》课堂实录

利辛一中:赵翠琴

教学目标

1.知识与技能

(1)体会本文的感情变化和景、情、理水乳交融的特点;

(2)理解本文“以文为赋”的体裁特点。

2.过程和方法

(1)熟读成诵,品味艺术手法和语言特点;

(2)提高文言文的阅读能力。

3.情感、态度与价值观

(1)培养学生“自主、合作、探究”学习的意识与能力;

(2)培养学生正确的人生价值观和热爱自然的情怀。

教学重难点

1.学习和积累有关文言实词和虚词的知识;

2.了解作者运笔自然,文辞优美的写作特色及语言运用的妙处;

3.体会景、情、理三者内在的联系。

课时安排

3课时

教学过程

第二课时

(第一课时要求学生借助工具书和书下注释,以自学、讨论为主,教师适时点拨,了解作者及写作背景,翻译全文,疏通文意。反复采取自读、齐读等读法,使学生感受赋的音乐美。注意朗读指导。)

本课时的主要任务也是教学重点难点:

1. 理清本文的情感线索。

2. 体会景、情、理三者的内在联系(写景与抒情、议论的紧密结合)。

3. 感悟文中蕴含的人生哲理。

一、 导入新课:

“一切景语皆情语”,宋代范希文也说:“景无情不发,情无景不生。”在“乌台诗案”中差点丢掉性命的苏轼,今天面对赤壁的明月清风,他的情感有哪些变化?本文又是如何把景、情、理有机地融合在一起的?下面就让我们走进《赤壁赋》,走近苏轼。

请大家用三分钟时间自由朗读课文。(板书《赤壁赋》)

(多媒体展示教学目标)

二、品读第一自然段

师:文章欣赏完了,同学们看可以用哪一个字来概括作者此时的心情?可以在第二段中去找。

生1:“乐”。(板书:乐)

师:此时苏子为何如此快乐?

生1:看到美景。

生2:看到赤壁夜景。

生3:因为赤壁的夜景太美了!

师:请大家在第一段中找出描写景物的句子是那些?

生1:清风徐来,水波不兴。

生2:少焉,月出于东山之上,徘徊于斗牛之间,白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。

师:这些写景的句子给人什么样的感受?请同学们通过联想和想象再现一下此幅美景,请一位同学描述一下。

生描述:在皎洁的月光照耀下,白茫茫的雾气笼罩着江面,天光、水色连成一片,游人此时心胸开阔、舒畅、无拘无束,因而“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”,

欢迎关注育星资源网公众号“yxzyw2002”获取更多信息与服务