蜀道难

《蜀道难》10张ppt.ppt

《蜀道难》教学设计.doc

方明《蜀道难》朗诵.flv

教学主题 《蜀道难》

一、教材分析

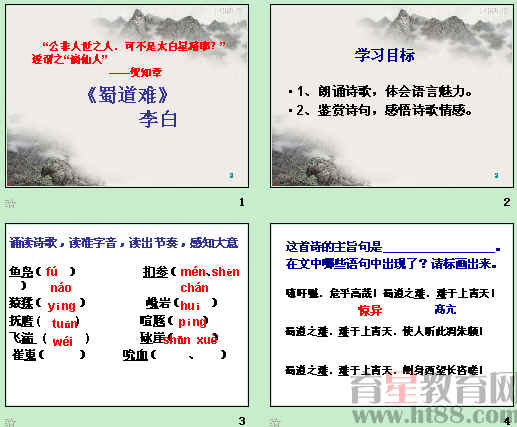

《蜀道难》是苏教版普通高中语文必修四的课文,这一单元的内容主要是唐宋诗词。这首诗歌是唐代大诗人李白的代表作,是一篇色彩绚丽、想象奇特的盛唐诗歌。作品袭用乐府古题,意在送友人入蜀。诗人以浪漫主义的手法,展开丰富的想象,着力描绘了秦蜀道路上奇丽惊险的山川,艺术地再现了蜀道峥嵘,突兀,强悍、崎岖等奇丽惊险和不可凌越的磅礴气势,借以歌咏蜀地山川的壮秀,显示出祖国山河的雄伟壮丽。

诗人大体按照由古及今,自秦入蜀的线索,抓住各处山水特点来描写,以展示蜀道之难。一开篇就极言蜀道之难,以感情强烈的咏叹点出诗意图主题,为全诗奠定了雄放的基调。以下随着感情的起伏和自然场景的变化,“蜀道之难,难于上青天”的咏叹反复出现,像一首乐曲的主旋律一样激荡着读者的心弦。诗人先以夸张的笔墨写出了历史上不可逾越的险阻,并融汇了神话,点染了神奇色彩,极写山势的高危,山高写得愈充分,愈可见路之难行。那突兀而立的高山,高标接天,挡住了太阳神的运行;山下则是冲波激浪、曲折回旋的河川。诗人又借黄鹤与猿猱来反衬。山高得连千里翱翔的黄鹤也不得飞度,轻疾敏捷的猿猴也愁于攀援,不言而喻,人行走就难上加难了。下面再具体描写青泥岭的难行,着重就其峰路的萦回和山势的峻危来表现人行其上的艰难情状和畏惧心理,捕捉了在岭上曲折盘桓、手扪星辰、呼吸紧张、抚胸长叹等细节动作加以摹写。诗人笔锋一转,借“问君”引出旅愁,以忧切低昂的旋律,把读者带进一个古木荒凉、鸟声悲凄的境界。自“连峰去天不盈尺”至全篇结束,主要从山川之险来揭示蜀道之难,着力渲染惊险的气氛。在十分惊险的气氛中,最后写到蜀中要塞剑阁,在大剑山和小剑山之间有一条三十里长的栈道,群峰如剑,连山耸立,削壁中断如门,形成天然要塞。因其地势险要,易守难攻,历史上在此割据称王者不乏其人。诗人从剑阁的险要引出对政治形势的描写,劝人引为鉴戒,警惕战乱的发生,并联系当时的社会背景,揭露了蜀中豺狼的“磨牙吮血,杀人如麻”,从而表达了对国事的忧虑与关切。唐天宝初年,太平景象的背后正潜伏着危机,后来发生的安史之乱,证明诗人的忧虑是有现实意义的。

二、学生分析

经过小学、初中的学习,高一的学生已经背诵学习了不少古典诗歌,但阅读的古体诗并不多,能够进行初步鉴赏的能力还没有形成。再加上《蜀道难》诗歌本身比较抽象难懂,陌生字词较多,篇幅比较长,学生可能会产生畏难心理,对课文不感兴趣,读不下去,或者虽能读下去,却只是蜻蜓点水,走马观花而已,难以抓住重点,深入体会诗歌的情感。由于学生对诗歌的艺术手法分析有困难,所以,老师在讲时要注意循序渐进。有按照学生的认知规律和现实状况设计教学内容和课堂流程。

欢迎关注育星资源网公众号“yxzyw2002”获取更多信息与服务