课件共63张,教案约2140字。

教学设计

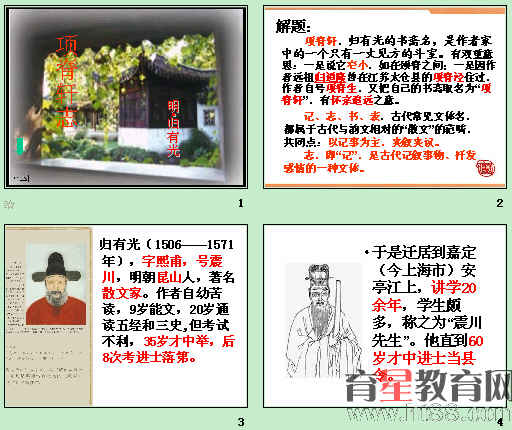

教学主题 《项脊轩志》

一、教材分析

《项脊轩志》是一篇借记物以叙事、抒情的优秀散文。文章借项脊轩的兴废,写与之有关的家常琐事,表达人亡物在、三世变迁的感慨,也表达作者怀念祖母、母亲和妻子的感情。文章随事曲折,绘影绘声,自然动人。

这篇文章写于两个时期,从开头到“殆有神护者”,是在十八岁时写的;以下则为三十多岁以后补写的。就全篇结构来看,前一部分为主体,后面的补记进一步充实了前面的内容。前后格凋一致,情感贯通,结构紧密。前一部分,围绕项脊轩的兴废,写年轻时代自己在这里的生活、家庭的变迁以及对母亲和祖母的回忆,抒发自己或喜或悲的感情。这一部分可分为三层。第一层(第一段),叙述项脊轩修葺前后的不同变化,以写景为主,字里行间倾注着作者的深情。这一层用“喜”贯穿。第二层(第二、三段),叙写项脊轩的变迁,回忆母亲和祖母的往事,用“悲”贯穿。第三层(第四段),叙写自己闭门苦读的情景以及小轩多次遭火未焚的事。这一层写得很简洁,是“悲”的进一步补充。后一部分(“余既为此志”至结束),补写项脊轩的变迁和逸事,主要表现作者丧妻前后的欢乐和悲痛的心情。

作者善于用线索串连生活琐事,使文章形散而神不散。本文正是把自己对项脊轩深挚的眷恋之情作为贯穿全文的线索。当作者忆及与项脊轩有关的家庭琐事时,就会激起自己感情潮水的放纵奔流。随着感情的变化,作者则顺着这情感的线索,或陈述项脊轩的变迁,或叙写亲人的轶事,或直抒自己的胸臆,将“悲”“喜”感情交织一起,使记物、叙事,抒情熔为一炉,因而文章结构绵密,形散而神不散。阅读本文,注意文章结构对表达作者的思想感情的作用。另外,作者善于撷取生活中的典型细节和场面,运用委婉动人的语言刻画人物形象。

二、学生分析

具备一定的审美能力。喜欢竞争、有好胜心理,也喜欢信息化媒体,乐于接受感性的、直观的学习方式。学生对古文的认知规律是:

1.不陌生:

学生对古文不陌生,大纲中要求必背诗歌篇目是

2.

不喜欢:古文语言高度凝练、意境传神,可以说,融大美与大雅于一体,但

过往的古诗学习,不讲意境,一味要求背诵,使学生一听“古文”二字,脑中马上

浮现“背诵”二字,实在是头痛欲裂。

3.

不了解:虽然不陌生但因为不喜欢,使很多学生始终没有走近古文,

深入了解过它

欢迎关注育星资源网公众号“yxzyw2002”获取更多信息与服务